インビジブル・インベーダーズ/Invisible Invaders

2014/1/26(日)

恐竜時代2014/1/4(土)

近未来予想20102014/1/1(水)

キャプテン・シンドバッド2013/12/15(日)

原始獣レプティリカス2013/11/25(月)

黒い蠍

by パラディオン

(09/05 20:38)

黒い蠍(09/05 20:38)

by パラディオン

(09/05 20:30)

黒い蠍(09/05 20:30)

by na

(09/03 18:31)

黒い蠍(09/03 18:31)

by パラディオン

(09/01 20:19)

黒い蠍(09/01 20:19)

by na

(09/01 19:41)

(09/01 19:41)

ドクター・モローの島(1977年版)

by 映画感想 * FRAGILE

(11/18 20:33)

謎の空飛ぶ円盤(11/18 20:33)

by トンデモない一行知識の世界 2 - 唐沢俊一のガセビアについて -

(03/24 03:12)

スタークラッシュ(パート1)(03/24 03:12)

by ゆいもあ亭【非】日常

(08/10 23:24)

決死圏SOS宇宙船(08/10 23:24)

by 来夢望瑠_日々平凡

(04/12 13:58)

タイム・トラベラーズ(04/12 13:58)

by bmbaxnvi

(02/14 03:43)

(02/14 03:43)

| 恐竜の島 |

|

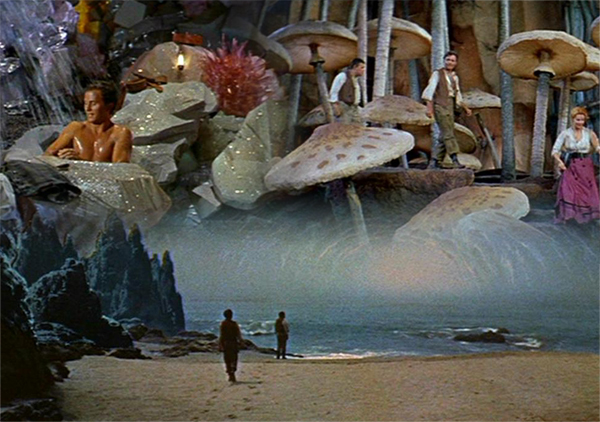

2008-8-29 22:43 1974年製作の『恐竜の島』  前回のブログでは、CG以前の恐竜撮影の方法は大きく分けて三種類ある、という事を書きました。 ストップモーションによる人形アニメ、人間が中に入った着ぐるみによる撮影、そして本物の爬虫類を使用した高速撮影。 今回はさらに、第四の撮影方法について書いてみたいと思います。 第四の方法とは、巨大なハリボテ、というか、遊園地のアトラクション的な・・・でっかいオモチャのようなアレです。 この撮影方法を駆使した代表的な映画が『恐竜の島』でしょう。恐竜映画としてはスタンダードな作品で、昔はよくテレビで放送されていました。監督のケヴィン・コナーはこの後、「続・恐竜の島」(1977)、「地底王国」(1976)、「アトランティス/7つの海底都市」(1978)という心躍らされる冒険映画を続けて製作。 上の写真は『恐竜の島』に登場するフィギアのような恐竜たち。左側の恐竜はちょっと不自然、尻餅ついてるような…可愛いです。 この特撮技術ですが、格好よく言えば、ラージ・スケール・メカニカルとかフル・スケール・メカニカルとでも言うのでしょうか? いや、そういう言い方はやっぱり似合いません。『ジョーズ』とか、『海底二万哩』の巨大イカならともかく、この時代の恐竜はいかにもハリボテでした。ハリボテ特撮、当時はこういうのが結構多かったのです。 ハリボテ撮影の特徴は、全く躍動感が無い所。トカゲによる撮影と真逆の印象があります。人間が恐竜に食われるシーンでは、全く動かない口の中で人間だけが悲鳴をあげるという滑稽なシーンが続出。さらに酷いのは、翼竜が全く羽ばたきしないで空を飛んでいる事、お前ら凧か。そして、その翼竜がジェット機のように人間を襲うのが定番のシーンでした。 子供の頃に見てワクワクした恐竜映画ですが、今見ると・・・やはり嫌いではない。 潜水艦、漂流、そして失われた世界での冒険、今でも時々見直したくなる映画です。好きなんですね、こういうのが。  |

|

(トラックバックURL) http://palladion.fantasia.to/step_blog/archive_67.htm

|

| 地底探険 |

|

2008-8-23 19:35  『地底探険』(1959)はジュール・ヴェルヌ原作の冒険映画。私が子供の頃はよくテレビで放送されていました。 CGが主流になる以前、恐竜やモンスターなどが登場する映画を製作するのに使用される特撮の手法は、大きく分けて(かなり大雑把に)三つありました。 一つはハリーハウゼンに代表されるストップモーションによる人形アニメ、もう一つは日本のゴジラでお馴染みの着ぐるみによる撮影。 ハリーハウゼンは着ぐるみが嫌いで「エキサイティングな方法とは思えない」とコメントしております。 そして、上記二つ以外の撮影方法が、本物の爬虫類を利用した特撮です。 昔の映画では本物のワニやトカゲ、イグアナなどに背びれなどを付けて高速で撮影して、合成処理で大きく見せた恐竜がよく登場したものです。 子供が見ても明らかにトカゲとバレてしまうその撮影方法は、特撮ファンにはあまり評判がよろしくないようです。トカゲが出てくるのはB級映画、というイメージは決して偏見ではないでしょう。 しかし、例外もあります。 今回取り上げた『地底探険』にもトカゲが使用されているのですが、そこはさすがに20世紀フォックス製作のメジャー映画。エンディングに登場する真っ赤なトカゲはともかく、映画の中頃に登場する恐竜の方はほとんど違和感がありません。  トカゲをこれほど上手く使った特撮は他には無いかも知れません。トカゲによる撮影が抵抗なく受け入れられる作品は珍しいと思います。このシーンはとても良く出来ていて一見の価値ありだと思います。 この作品の恐竜は、実際は恐竜ではなく、ペルム紀に生息していたトカゲ型のディメトロドンがモデル。 下の写真がディメトロドン。  トカゲ型の生物をトカゲで撮影した、というのが違和感が無い理由かもしれませんが、それを差し引いてもなかなかの迫力でした。 アレック役にパット・ブーンを起用したのもよかったと思います。パット・ブーンが恋人のためにピアノを弾き語りするシーンがあります。さすがに上手い。 "Sir(サー)"の称号を与えられたオリバーを称えて、学生たちが歌をプレゼントするシーンは必見。お前ら全員プロだろってほど歌上手すぎ。 原作も楽しめましたが、映画も最高! アイスランドの火山から地底世界へと旅立つ探検隊、そして地底に広がる別世界の映像。冒険心をくすぐられる事間違いなしの大傑作です。 |

|

(トラックバックURL) http://palladion.fantasia.to/step_blog/archive_66.htm

|

| レイ・ハリーハウゼンを解雇しようとした映画監督 |

|

2008-8-17 11:17 映画の撮影中にレイ・ハリーハウゼンを解雇しようとした監督さんがいたそうです。 ハリーハウゼンが他の特殊効果マンと違っていたのは、映画全体に関してかなりの限を持っていたという事が挙げられます。 ハリーハウゼンのアイデアに理解を示し、プロデューサーとして共に作品を作り上げていったチャールズ・H・シニアの存在があったからこそ、自分の作品をコントロールできたのです。 しかし、それを快く思わない監督さんもいたようです。越権行為と考え、ハリーハウゼンを解雇しようとさえしたそうです。監督としては俳優の演技まで指導するハリーハウゼンが気に入らなかったのでしょう。 ハリーハウゼン自身はその監督がだれであったのか決して口にしませんでしたが、それが誰であったのかはファンならば気になるところです。 その監督さんはハリーハウゼンを解雇して欲しいとプロデューサーのチャールズ・H・シニアに頼んだのだが、チャールズ・H・シニアはハリーハウゼンを支持し、「これはハリーハウゼンの映画だ」と監督に言ったそうです。「代わりの監督はすぐに見つかる」とも。 こういうとんでもない事を言った監督って誰だったのでしょう? ハリーハウゼンの名声を決定的なものにした作品は『シンバッド七回目の航海』(1958)なので、それ以前のモノクロ作品と考えられます。 『原子怪獣現わる』(1953)の時点ではチャールズ・H・シニアと組んでいなかったので、それ以降の作品となると、 『水爆と深海の怪物』(1955) 『世紀の謎・空飛ぶ円盤地球を襲撃す』(1956) 『動物の世界』1956) 『地球へ2千万マイル』(1957) の4作品ですが、『動物の世界』は映画の一部分の人形アニメだけを担当したので明らかに違います。『地球へ2千万マイル』の監督さんは『シンバッド七回目の航海』でもコンビを組むネイザン・ジュランなのでこれも違う。という事は、『水爆と深海の怪物』のロバート・ゴードン監督か、『世紀の謎・空飛ぶ円盤地球を襲撃す』のフレッド・F・シャーズ監督という事になります。 『水爆と深海の怪物』はチャールズ・H・シニアと組んでの初めての仕事だったので、シニアがどこまでハリーハウゼンを支持していたのかは微妙なところ。 という事は、ヒット作となった『水爆と深海の怪物』の後に作られた『世紀の謎・空飛ぶ円盤地球を襲撃す』での出来事でしょうか。 その監督さんは「あいつは棒を振り回して何をやっているんだ?」と言ったそうです。この棒って、俳優さんに「空飛ぶ円盤」の位置を認識させるための目印に使った棒ではないでしょうか? そう考えると辻褄が合います。見えないものが相手なので、ハリーハウゼン自身が俳優に演技を指導したのでしょうが、俳優に演技させるのは監督さんの仕事。それが気に入らなかったのでしょう。 というわけで、ハリーハウゼンを解雇しようとした監督さんはおそらく『世紀の謎・空飛ぶ円盤地球を襲撃す』のフレッド・F・シャーズ。 ハリーハウゼンは『世紀の謎・空飛ぶ円盤地球を襲撃す』の監督が自分を解雇しようとした事を否定していますが、聞かれて「イエス」とは言えませんから。 |

|

(トラックバックURL) http://palladion.fantasia.to/step_blog/archive_65.htm

|

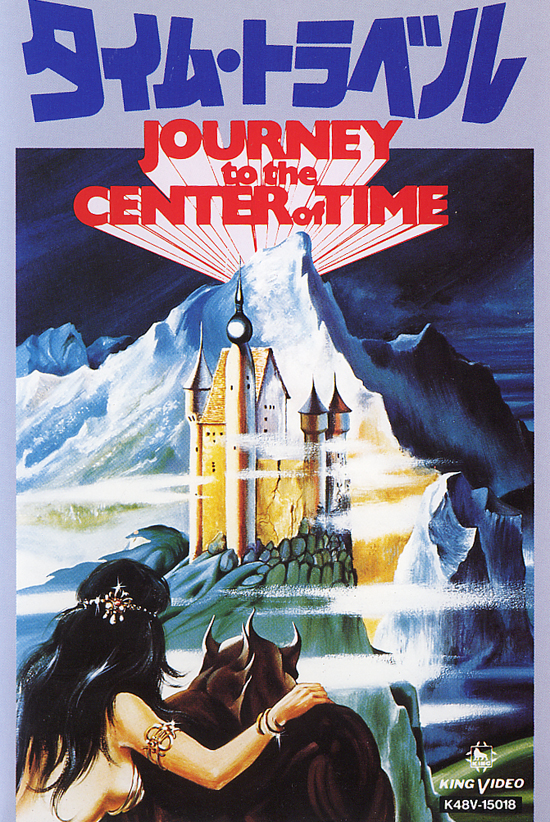

| タイムトラベル(時間の中心への旅) |

|

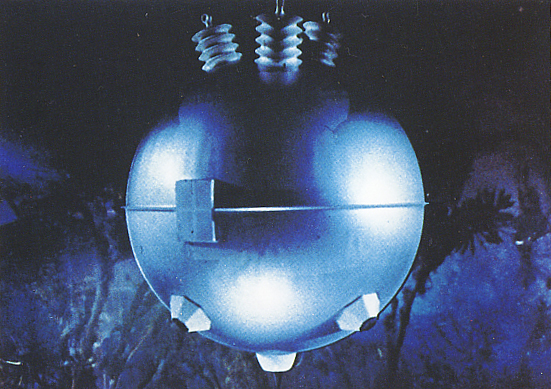

2008-8-14 23:08  タイムトラベル(時間の中心への旅) 1967年製作、原題は JOURNEY TO THE CENTER OF TIME 過去を映し出すスクリーンの研究に参加している三人の科学者。しかし、彼らが成功したタイムトラベルは24時間以内の過去まで。業を煮やした新しいスポンサーに「24時間以内にタイムマシンを完成させない限り開発資金を打ち切る」と宣告された三人は、スポンサー立会いのもと最後の実験に挑む。焦った三人が安全の基準を超えてタイムマシンを操作した結果、彼らは「時の流れ」の中に迷い込み、5000年後の世界へとタイムスリップしてしまう。現代へ戻ろうと「時の流れ」を逆行した彼らは、今度は恐竜の支配する原始時代へと運ばれてしまう。 三人の科学者は、じーさんと、若い男性、そして恋人の女性という定番中の定番ともいえる設定。 24時間の過去までしか映し出せないスクリーンに不満たらたらのスポンサー。しかし、24時間だけでも凄い事じゃないのか? 「どうせクビならやってみろ!」という無茶の結果、タイムトラベルに成功、という設定もどこかで見たことあるなぁ・・・と思っていたら、この映画は『タイムトラベラーズ』(1964)のリメイクともいえる作品なのでした。 監督のD・L・ヒューイットは『タイムトラベラーズ』で共同原案を担当していて、今度の作品で自らメガホンをとったという事です。タイムパラドックスを描いたエンディングも同じ。冒頭とエンディングにアイデアを拝借しているものの、中盤は全く違った展開になっています。 ちなみに、一番上の写真は日本版ビデオのパッケージですが、映画にこんなシーンは全くありません。 未来と過去から2台のタイムマシンが同じ軌道で出会ってしまい、片方がそれを爆破してしまうというシーンが印象深いです。過去を映し出すスクリーンに一瞬だけ『巨大アメーバの惑星』(1959)のコウモリグモが写るのはイブ・メルキオール繋がりか? 昔テレビで何回も放送されていたので、覚えている方も結構いるかもしれません。 下の写真がそのタイムマシン。ビデオのパッケージの裏側の写真なのですが、上下が逆のまま印刷されています・・・  映画は低予算の典型のようなシーンの連続。 5000年後の未来の映像は『タイムトラベラーズ』の宇宙船のシーンの流用だし、原始時代の映像は『紀元前百万年』(1940)から拝借したもの。 何よりも、全く動かないコンピューターのセットがこの作品の低予算ぶりを物語っています・・・俳優さんたちの熱演が悲しくなるほどに。 しかし、冒頭で科学者がタイムトラベルの理論を語るシーンは本格的だし、『禁断の惑星』を思わせる電子音楽もなかなかイイ。時間旅行をテーマにした作品なので、特撮がショボいのは大きな欠点とはならないでしょう。イマジネーション溢れるアイデアで楽しませてくれる良作であると私は思います。 |

|

(トラックバックURL) http://palladion.fantasia.to/step_blog/archive_64.htm

|

| 宇宙戦争 |

|

2008-8-9 10:59 1953年に製作された『宇宙戦争』、原作はH・G・ウェルズ。 私のホームページには「宇宙戦争のページ」があるのですが、久しぶりに鑑賞したので、ちょっとだけブログにも感想を。 やっぱり怖い、私にはトラウマ映画です。ウォー・マシーンの「電気の目」が顔に見える・・・ 人間の目は三角形に配置されたものをそれぞれ、目、口として見る習性があるそうです。心霊現象などでもおなじみの、類像現象(シミュラクラ現象)というやつですね。壁のシミとかが人の顔に見えるというアレです。心霊写真の90パーセント以上がシミュラクラ現象によるものだそうです。「電気の目」も思いっきり顔に見えます。 そういえば、この映画を語る時、製作のジョージ・パルや特撮のゴードン・ジェニングスの名前はよく出てくるのですが、監督のバイロン・ハスキンの名前ってほとんど聞きません・・・ そんな事よりも、 『宇宙戦争』の映画化の話はジョージ・パル以前にも結構ありました。 まずは、イギリス人プロデューサーのアレクサンダー・コルダ。結局、彼が製作したのは『宇宙戦争』ではなく、同じH・G・ウェルズ原作の『来るべき世界』(1936)でしたが、これも傑作。 レイ・ハリーハウゼンは予算の都合で『宇宙戦争』を断念しました。H・G・ウェルズ原作の映画では『SF月世界探険』(1964)があります。 『宇宙戦争』といえばオーソン・ウェルズ。ラジオドラマの『宇宙戦争』で有名になったオーソン・ウェルズも監督の候補だったのですが、イメージの固定化を嫌って辞退したそうです。普通だったら喜んで飛びつくところでしょうが、天才は違いますね。賢明な判断でした。 変わったところでは、ヒッチコックが興味を示して、H・G・ウェルズに会いに行ったという話があります。ヒッチコックが『宇宙戦争』? どういった映画にしたかったのでしょうか・・・ ヒッチコック作品を好きな人なら解ると思いますが、彼の作品には「巻き込まれ型」のサスペンスが多いのです。無実の主人公が犯罪に巻き込まれて、ひたすら逃げ回ったりする展開の作品もいくつもあります。『宇宙戦争』もサスペンス的な要素があるので、そういった視点から興味を持ったのかもしれません。 勝手に想像してしまいましたが、ヒッチコックがH・G・ウェルズに会いに行ったのは1930年代の事。サスペンス専門の監督になる前の話かもしれないので、もしかしたら本当にSF作品が撮りたかったのかも・・・というのはやっぱり考えにくいですね。 原作も面白いのでお勧めです。特にラストのオチが腑に落ちない人には是非とも読んでもらいたいです。 |

|

(トラックバックURL) http://palladion.fantasia.to/step_blog/archive_63.htm

|

| 地球の静止する日 |

|

2008-8-2 22:20 地球の静止する日(1951) 『サウンド・オブ・ミュージック』などで知られる巨匠、ロバート・ワイズ監督による古典SF映画の名作。 ストーリーをDVDのパッケージから引用すると、 宇宙からの来訪者クラトゥは、全銀河系の要請として地球上の暴力的闘争の即時的中止を勧告するために、銀色のロボット、ゴートをひきつれてワシントンに飛来、合衆国大統領との会見を申し込むがあえなく拒絶される。彼は暴力には否定的だが、強力な力を持っている事を示すため、30分間だけ地球の機能を静止させた。地球の静止する日である。しかし、クラトゥを危険視した地球人は軍隊を派遣して射殺してしまう。物言わぬ巨大ロボット、ゴートが怒って暴れ出し、クラトゥの死体を持ち去るが……。 というお話です。米ソ対立への危機感と核兵器の廃絶というのが背景にあるのは間違いありません。好戦的で愚かな人間を描いています。 この作品は、SF映画ブーム真っ只中の1950年代に製作されたのですが、多くの子供向けのモンスター映画などとは違い、人類と異星人のファースト・コンタクトを描いた本格的なSF映画でした。練りに練られたドラマ部分はロバート・ワイズ監督ならでは。 ドラマ性を重視して作られた作品のため、特撮シーンは少ないのですが、ゴートと円盤の無機質なデザインは恐怖感を煽ります。つなぎ目の全く見えない円盤の一部が開き、静かにタラップが出てくるシーンは秀逸の出来でしょう。 この映画は、ハリイ・ベイツの「主人への告別」という小説が原作とされています。 ところが・・・ 映画の企画の方が先行しており、それに見合った原作を後から探したというのが真相。 小説を映画の製作中に原作として採用したために、原作と映画ではストーリーはかなり異なった物となっています。同じなのは、円盤から異星人と巨大ロボットが現れるところまで。 なんとも不思議な映画と原作の関係ですね。 この映画で特筆されるのは、なんと言っても「クラトゥ、バラダ、ニクト」 暴走したゴートを止める異星語「クラトゥ、バラダ、ニクト」はあまりにも有名で、色々な映画でパロディ化されています。呪文だったり、モンスターの名前だったりと。 パロディといえば、リンゴ・スターが自身のアルバムのジャケットで映画のワンシーンをパロディ化したのも印象深いです。 さらに、 音楽を担当しているのは、ハリーハウゼン作品でもおなじみのバーナード・ハーマン。テルミンという電子楽器を効果的に使用して映画を盛り上げています。 テルミン・・・あまり聞かない楽器ですが、世界最古の電子楽器と言われ、最近では「大人の科学」という雑誌のふろくにもなりました。 最後に、 この映画、キアヌ・リーブスが主演でリメイクされるそうです。キアヌが演じるのは、人類に警告を与えるためにやってきた平和の使者クラトゥ。 さて、どんな作品になることやら・・・この地味な作品がどう生まれ変わるのか見ものです。サスペンス的な要素が皆無のバイオレンス映画にならなければいいのですが。 しかし、ゴートのデザインは楽しみです。 オリジナルのゴートは、着ぐるみのシワが気になって仕方がなかったのですが、今回はそのような事は無いでしょう。 |

|

(トラックバックURL) http://palladion.fantasia.to/step_blog/archive_62.htm

|

レイ・ハリーハウゼン(39)

SF・ファンタジー(174)

Toy(15)

ミステリー(3)

日本映画(2)

その他(12)

| 過去記事一覧 |

| 全ての記事 |

| 2008. 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||